29.05.2023

29.05.2023

Mulheres indígenas estreiam aliança contra fogo na Amazônia

Brigada voluntária apinajé é a primeira formada inteiramente por mulheres na região de transição amazônica. Certificadas pelo programa Prevfogo do Ibama, elas lutam para preservar a natureza em seu território.

Por Nadia Pontes para Deutsche Welle do Brasil com fotos de Bruno Kelly

Posicionada à frente de um esquadrão de mulheres, Marlucia Apinajé dá os comandos para o início da contagem. Depois de enumerarem, uma a uma, a posição que ocupam na fila, elas repetem em tom alto e firme: “Somos 29.”

Vestidas para combater o fogo, as 29 indígenas farão a estreia da primeira brigada feminina voluntária da Amazônia. Elas são da Terra Indígena (TI) Apinajé, no norte do Tocantins, e vão a campo meses após concluírem um curso certificado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

Maio é quando uma brigada contratada pelo programa Prevfogo, do Ibama, em atuação na região desde 2014, realiza as queimas prescritas. Segundo esse método, o fogo é administrado de forma controlada na vegetação em pontos estratégicos. Isso evita a propagação de incêndios na fase seca mais crítica, que vai de agosto a outubro.

Maria Aparecida Apinajé, professora, também integra o esquadrão voluntário que atua junto à brigada contratada. Ela é uma das idealizadoras da iniciativa, inspirada na brigada feminina xerente, que atua na vegetação de Cerrado, mas que, pelo mapa de jurisdição, está dentro da Amazônia Legal.

“Nós buscamos ampliar o protagonismo da mulher indígena. Nosso projeto é preservar, manter nossas tradições, levar educação ambiental, conscientizando contra as queimadas, contra a destruição do nosso território”, explica Cida, como é chamada.

Foi ela que escreveu o projeto batizado de Pēp Apinajé: Guardiãs Indígenas, escolhido para receber apoio do Fundo Casa Socioambiental, do Serviço Florestal dos Estados Unidos e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Concluíram o curso 43 mulheres, que, antes mesmo de se tornarem brigadistas, lidaram com muitas dificuldades.

“Meu marido foi contra, até queria se separar de mim. Ele não se conforma que eu esteja neste grupo. Diz que mulher é para ficar dentro de casa, cuidar só dos meninos e da cozinha”, relata Kelly Apinajé.

A ameaça em casa, no entanto, não impediu Kelly de ir adiante. Ela deixou sua aldeia e o marido responsável pelos quatro filhos para atuar em campo durante os dois dias em que a reportagem acompanhou o grupo.

Mulheres Apinajé, da primeira brigada voluntária indígena feminina da Amazônia, participam da primeira atividade de queima prescita da temporada de fogo do ano de 2023 na Terra Indígena Apinajé. Foto: Bruno Kelly

Trabalho coletivo e cansativo

Na tarde quente de maio que marca o início das queimas prescritas de 2023, o termômetro chega a 31 °C. A operação ocorre perto da aldeia Abacaxi, uma das 62 dentro da TI Apinajé. A área é avaliada como extremamente vulnerável caso o fogo se aproxime de suas redondezas nos meses mais secos que estão por vir.

Os homens mais experientes da brigada contratada orientam as mulheres voluntárias, que se revezam em grupos para incendiar trechos estratégicos da vegetação. Minutos depois, uma equipe de cinco indígenas entra em cena para controlar as chamas.

“A gente fica cansada logo, porque é pesado, a gente carrega equipamento, aí a gente fica com muito calor”, descreve Salma Apinajé, apontando para uma bomba de água, com capacidade de 20 litros, acomodada nas costas como se fosse uma mochila gigante.

Na última temporada de incêndios, ela quebrou barreiras e foi admitida como brigadista contratada junto com os homens depois de passar numa prova.

“Eu fiz para mostrar para outras mulheres que a gente é capaz, que não são só os homens que podem fazer isso. Sempre os homens falam que as mulheres ficam dentro de casa, por isso que eu fiz. Para mostrar que mulheres são fortes”, explica.

Quando chega a vez de seu grupo, Gislene Apinajé agarra o abafador para fazer o combate. Ela e outras três mulheres batem um dos extremos do equipamento contra as chamas, num trabalho que só tem eficácia quando feito coletivamente numa cadência acertada.

Ela encaixou o trabalho voluntário numa rotina cansativa de estudos do curso de Odontologia e deve se tornar a primeira dentista apinajé da história.

“Mesmo não tendo mais aquela vivência na aldeia, aceitei para poder fazer parte de alguma forma, para ajudar, porque a gente sabe que o fogo já está acabando com a natureza”, afirma.

Terra recortada

Pelos 142 mil hectares da TI Apinajé, florestas com árvores altas se alternam com vegetação mais esparsa, cenário típico da transição geográfica entre o Cerrado e a Amazônia. Parte do território beira o largo rio Tocantins, que funciona como divisa com o estado do Maranhão e corre até desaguar no Atlântico pela costa do Pará.

A história da demarcação da TI, iniciada na década de 1980 pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e concluída com a homologação pelo governo federal em 1997, tem capítulos de conflitos violentos. A área é rodeada por fazendas, foi cortada por um trecho da rodovia Transamazônica e impactada pela construção da hidrelétrica de Estreito.

Vista aérea de fazendas próximas à Terra Indígena Apinajé, no Tocantins. Foto: Bruno Kelly

Antonio Apinajé, liderança tradicional que brigou pela demarcação, conta que a chegada de migrantes vindos de outros estados durante os anos da ditadura militar encurralou os indígenas.

“Brigamos muito, até que nos cederam, pelas leis do Estado brasileiro, um pedaço de terra. Não é todo o território que nossos ancestrais ocupavam, por isso ainda estamos brigando na Justiça”, diz.

Segundo os brigadistas, as queimadas registradas dentro do limites da TI têm origem principalmente na ação de invasores.

“Aqui tem muito caçador e pescador que invade. E na época em que as fazendas do entorno queimam o pasto, os fazendeiros tocam fogo, que ‘pula’ para a área indígena”, afirma Robson Apinajé, chefe do esquadrão do Prevfogo na TI.

Queimadas em alta

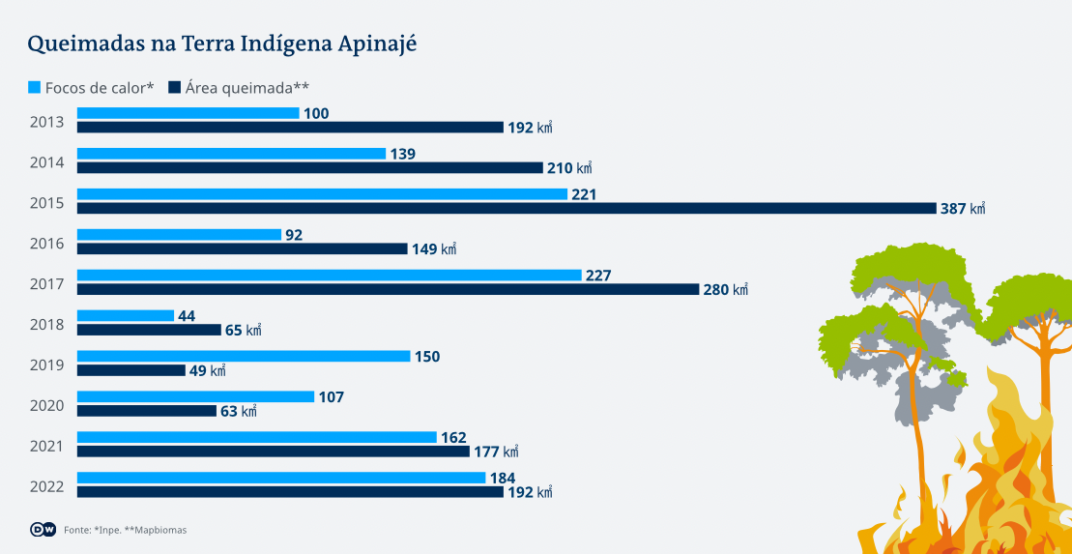

Dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que, depois de atingir em 2018 a menor marca dos últimos dez anos, o número de focos de calor no território indígena voltou a subir. Os cálculos de área queimada feitos pelo Mapbiomas acompanham as detecções feitas pelos satélites. Só em 2022 foram 192 km² de vegetação atingida.

As lembranças de 2015, que teve a maior área atingida da última década (387 km²), ainda estão entre os indígenas. Naquele ano, habitações foram destruídas pelas chamas.

Em 2017, Robson Apinajé diz ter tomado uma decisão difícil para evitar que uma aldeia inteira desaparecesse: quando não havia mais como combater o incêndio, ele criou uma linha de fogo perto das casas para funcionar como barreira. Deu certo.

Testemunha dos estragos deixados e da consequente destruição da floresta, das árvores frutíferas, dos animais de caça e das ervas medicinais, Marlucia Apinajé diz que foi preciso muita coragem para vencer a timidez e se juntar às mulheres brigadistas.

Na aldeia da Prata, uma das mais próximas ao traçado inicial da rodovia Transamazônica, ela cuida de um viveiro para reflorestar as áreas degradadas.

“Eu quero plantar em algumas nascentes que já estão secando. Estou lutando para não perdermos nossas plantas, nossos remédios, não deixar tudo se acabar”, diz, apontando para mudas de açaí, jenipapo, laranja e cupuaçu que crescem à sombra, próxima a um ribeirão.

“Estou lutando para não perdermos nossas plantas, nossos remédios, não deixar tudo se acabar”, diz Marlucia Apinajé. Foto: Bruno Kelly

Cuidar do território para as gerações futuras

Mesmo com o choro dos menores de seus quatro filhos, que pediam para a mãe ficar em casa, Suene Apinajé se juntou às voluntárias. Ela tem a expectativa de, no futuro, entrar para a brigada contratada, que recebe um salário mínimo ao longo dos seis meses de trabalho e, assim, trazer mais renda para sua família.

“Espero por um milagre me tornar uma brigadista mesmo. Meus filhos têm um sonho para realizar, e eu estou fazendo isso, me esforçando ao máximo para manter essa força, poder seguir em frente. Pelos meus filhos”, diz Suene.

O experiente Robson Apinajé se emociona ao falar do esforço que as indígenas demonstram. “É uma coisa que não tem como explicar. As meninas representam a própria comunidade. Não é fácil uma mulher sair da sua casa. É um exemplo que a gente leva. A gente precisa se espelhar nelas também, elas são guerreiras, elas podem tudo”, define.

Entre tantas tarefas que acumula na liderança de projetos entre os apinajé, Cida segue em busca de apoio externo para atividades de educação ambiental nas aldeias e suporte às mulheres.

“A gente busca melhorias para o nosso futuro, para nossas crianças. Se nossos ancestrais lutaram para que nós tivéssemos um território, por que não cuidar hoje do nosso território para as futuras gerações? É como herança também”, comenta.

Exausta depois de controlar o fogo, Kelly Apinajé, uma das mais falantes do grupo, sabe que enfrentará resistência em casa, mas diz que não vai abandonar a brigada.

“Não vou desistir. Vou continuar até o fim. Não posso deixar a natureza se acabar. Não posso fazer muita coisa, mas pouca coisa eu posso fazer junto com essas mulheres que estão dando força”, diz com a respiração ofegante.

—

*Esta reportagem foi produzida com apoio da bolsa Dom Phillips, uma chamada especial feita pelo Rainforest Journalism Fund em parceria com o Pulitzer Center.